“假使這就是‘盡善盡美’,會怎么樣呢?”杰克·尼科爾森在同名電影《盡善盡美》中經過自己的精神病醫生的候診室時呢喃。在近期召開的上海G20峰會上,參會者大都被問及同一問題——不僅僅是中期預測(關于全球經濟增長疲軟問題)。很多人都深存疑惑,中國目前的經濟增長率是否需要很長一段時間才會盡善盡美。

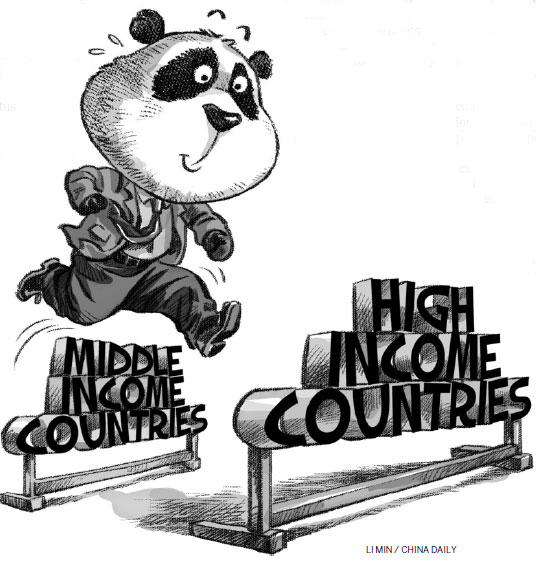

為了確定這種擔憂是否有效,我們需要了解中國經濟增長放緩的原因。一些人提供了一個直截了當的解釋:中國和其他主要的新興經濟體一道,已經深陷“中等收入陷阱”,無法突破重圍上升為發達經濟體。但是,這一假設——一些外部力量或趨勢導致國家一直在一個特定的收入水平上“原地踏步”——被一個接一個的學術研究推翻。

當然,每個國家都在努力向高等收入國家行列進軍。世界銀行數據顯示:1960年,在101個國家中,只有13個國家被歸為中等收入國家,并于2008年進入高等收入國家行列。然而,一些中等收入國家在經歷一個前所未有的經濟增長之后,一連數十年都深陷在特定的人均收入水平困境。舉例說明,自1870年至1940年,阿根廷的人均收入增長一直與美國并駕齊驅;之后,阿根廷與美國的人均收入增長差距穩步拉大。有些國家甚至從高等收入國家行列倒退到中等收入國家行列。

但是研究表明,快速發展的低收入經濟體也有望成為快速發展的中等收入經濟體,最終躋身于高等收入國家行列。因為經濟結構調整失敗,經濟發展停滯不前,就像經濟基礎對經濟增長的影響。事實上,低收入水平的經濟體缺乏自我轉型的能力,這是非常常見的。

那么,確切來說,這些必要的結構調整是必要的嗎?各個國家的具體情況不盡相同,由經濟學家菲利普·阿吉翁(Philippe Aghion)和彼得·豪伊特(Peter Howitt)提出的新熊彼特增長理論,可以提供一些重要見解。

阿吉翁和豪伊特將創新視為在公司的市場運作中推出新產品或新流程的一個改變。接觸不到世界前沿科技的國家最好仿效現存的科技,因地制宜地應用到自己國家,但是,經過一段時間以后,這些國家必須提升自己的創新能力。研究也表明,創新和社會流動性呈正比關系,與收入不均也呈正比關系。

創新理論的中心思想是,經濟增長需要技術轉讓,需要一個便于新企業生成、生長和生存的環境(從而為更加成功的企業重新配置生產要素)。顯而易見,管理水平發揮著關鍵作用,企業體系和人力資本也略有影響;貪污、信貸約束和受過高等教育的人才匱乏無一例外使得經濟轉型異常艱難。

但是,培養創新精神并不單單是一種手段。給創新者提供報酬可以幫助激勵更多的創新,也可以允許商業人士極大地參與到經濟轉型的過程中來。舉例說明,比爾·蓋茨對經濟轉型十分有益,但是墨西哥電信大亨卡洛斯·斯利姆就沒有。鼓勵一種形式的創新很可能激勵另一種形式的創新。

這對中國意味著什么?國家在嘗試為真正的創新創造條件的同時,也會引發一系列的短期挑戰。國家極易陷入通貨緊縮的漩渦,伴隨著價格下跌和對經濟前景的持續擔憂,加劇通貨緊縮這一形勢。企業部門,特別是制造業的過度借貸導致巨大的產能過剩和堆積如山的壞賬,這些情況無一例外都阻礙了經濟增長。

挑戰在加劇,中國經濟比以往任何時候都與全球經濟休戚與共,這就意味著我們采取的任何行動都會有深遠持久的影響。在這一新環境下,過去的試點政策不太可能發揮作用,政府不得不見機行事,臨場發揮。逐漸焦慮的市場清醒地認識到,那些方法措施都存在潛在的政策誤區。

盡管如此,我們有理由相信中國可以取得成功,因為中國的經濟史表明中國擁有驕人的轉型能力。1978年,鄧小平實施改革開放政策,中國經濟取得了長足進步。但是,在最近幾年,中國的經濟轉型能力從根本上得到提高,資源已經成功地由農業轉移到服務業,而不是制造業,大型國有企業仍然在許多行業中占主導地位。

如果近期的研究證實中等收入陷阱是錯誤的,中國有望成為與高等收入國家一樣充滿活力的高收入經濟體。中國最近幾年發生的潛在性結構調整堅定了這一信心。中國需繼續推進改革,克服既得利益階層,特別是國有企業,但是,中國成功的幾率仍然很高。

關于作者:

艾瑞克·伯格洛夫(Erik Berglof),倫敦政治經濟學院國際事務研究所所長。

(編譯:孫偉? 編輯:齊磊)