盡管對中國經濟擔憂越來越多,但還不至于陷入到日本上個世紀90年代“失去的十年”式的經濟停滯。不過,消極且爭議的論調仍然存在。

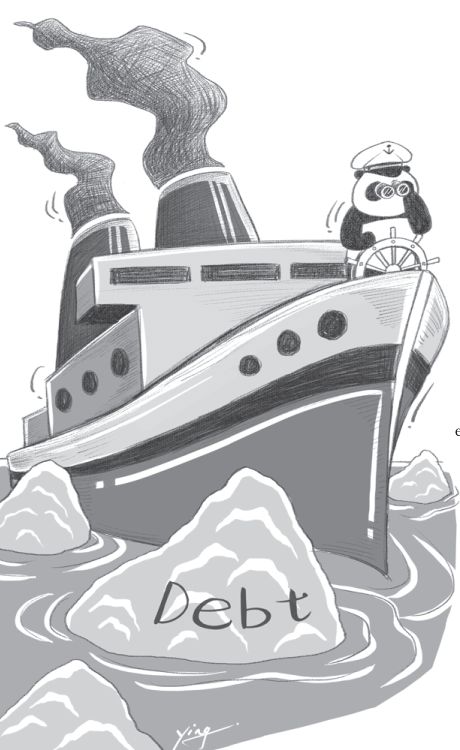

2008年,中國的非金融債務占國內生產總值150%,如今這一數字上升到255%,三分之二的債務增長集中在企業,以國有企業為主。由于中國擁有全世界最高的儲蓄率——自2007年起至今,中國國內儲蓄平均占國內生產總值的49%,人們對其攀升的債務并不感到意外。但是,擁有高儲蓄額的經濟體往往存在高投資,而中國資本市場改革不足,2015年股市泡沫破碎更證明了這點,這突顯了銀行信貸在中國投資熱潮中并沒有發揮其應有的作用。

若要對債務大幅度增長的風險做評估,以日本做對照,尤其有借鑒意義的。2015年下半年,日本的總負債率占國內生產總值的390%,比中國高出140個百分點。但是,自2007年起至今,日本的國內儲蓄平均占國內生產總值的24%,由于日本擁有如此高的儲蓄率,可以看做是以資抵債了。這意味著,面對國外投資者引發的資金外流,日本還是有能力應付的。

從對比來看,中國自2007年以來的儲蓄占比是日本的兩倍,這一結果對其負債緊張的經濟而言可以說是一顆定心丸。2016年初,中國因對資金外流和貨幣風險束手無策而感到恐慌,全然記不起擁有強大的儲蓄額。擔心中國經濟因債務危機而硬著陸,其實是恐懼被過分渲染了。

經濟上的行尸走——肉僵尸企業也是中國當下的熱點話題。上個世紀九十年代,作為日本“失去的十年”里最關鍵的一環,僵尸企業受到“長青”的銀行資助得以維持生計,而這些由不良貸款撐起來的偽裝,最終拖垮了日本銀行體系。更為重要的是,僵尸企業和僵尸銀行相互勾結,暗中為害,把控實體經濟命脈,導致產能急劇下降,日本經濟如今仍處在恢復當中。

在近期的公開言論中,中國領導人明確提到了中小僵尸企業。與日本近十年來一直否認僵尸企業存在的態度不同,中國政府動作相對迅速,在煤炭和鋼鐵這兩大關鍵產業中及時出手,并表示會繼續治理水泥、玻璃和船舶業。

中國的惡性借貸也會讓人想到日本經濟走過的路。中國官方所稱的上市銀行1.7%的不良貸款率不過是冰山一角。深藏在水面下的,是“特別注意等級貸款”,該借貸者處在還款困難的早期階段,與影子銀行產業不良信貸一起,將中國的不良貸款率提升了約8個百分點。如此一來,中國政府最終需要向銀行體系注入資金來挽救大局。

這些在中國政府里早已不是不可告人的秘密。五月初《人民日報》對“權威人士”的一次采訪中,公開激烈討論如何避免走進類似日本借貸危機的死胡同。權威人士強調,中國借貸和“僵尸”問題之間潛伏的關系很可能導致經濟進入像日本那樣的“L型”增長階段。

這直擊問題核心。對中國來說,如果失去25年的發展期(也許還不止),將是個難以接受的結果。但是,即使提前預測到未來,也無法保證中國不會落入日本式的經濟陷阱。

經濟改革成了決定性因素,是重中之重。日本在1990年代經濟結構改革失敗了,就是一個例子,同時這也成了當前“安倍經濟學”復蘇計劃的一個嚴重障礙。不同于日本,中國的戰略則側重加快經濟結構轉型升級及再平衡。但最終,改革的成功與否還在于中國領導人與既得利益集團斗爭的決心。

關于作者:

史蒂芬·羅奇,就職于耶魯大學,為摩根士丹利亞洲區前主席,寫過《不平衡:中美的相互依賴》一書。

(編譯:趙怡然 編輯:王旭泉)