編者按:中國日報網站專訪了現任浙江大學管理學院創新創業與戰略學系副教授馬克?格雷芬(Mark Greeven),探討了中國企業走出去面臨的種種挑戰與自身的優勢。他指出,中國公司在探索海外市場的時候,需要根據當地商業環境調整自己的商業模式。

中國日報網:隨著“一帶一路”倡議的實施,雖然投資者一般對項目的本土化及金融風險有所擔憂,許多中國公司已經開始與絲路沿線國家的公司在當地聯合投融資,或者共同承包工程。在這方面,您能給中國公司提一點建議嗎?

格雷芬:說到投資與公司,具體情況因投資類型而異。雖然大家對在絲路沿線國以PPP模式投資項目非常感興趣,但大多數投資方仍是政府、企業主或創業者,風險投資或私募股權投資所占的比例較小。中國的私募風險投資才剛剛走出國門,進入美國,以色列,西歐及印度等地的市場。

我想最重要的是他們是否對當地市場有一個全面的了解。對于很多絲路沿線國家,我們相對而言知之甚少,而許多中國公司與投資者在海外投資這方面本來就經驗不足。他們需要更多地了解當地市場,與當地公司、政府或投資者展開合作,從而進一步降低商業及金融風險。中國投資者,尤其是政府或企業主,選擇項目時應當謹慎。不要過于關注短期收益,而應當把眼光放長遠,尤其要注意與國內運作的顯著差異。

中國日報網:您曾說“中國公司受制于自己的經營方式。很多中國科技商業模式是建立在公司、產品與技術的一套生態系統上。這套生態系統高度本地化,有發展、調整及試錯的空間。現在的難題是如何將其移植到國外。”在成熟的西方市場中,中國公司應如何進行戰略調整?

格雷芬:像百度、阿里巴巴、騰訊、小米及樂視這樣的中國互聯網公司,他們的經營方式在中國十分管用,因為他們是中國市場環境下的產物,并且是為這個環境定制的。而當他們走出去時,也同樣必須去適應外國的商業環境,正如外國公司來華要適應中國市場一樣。

基本上,有兩種應對方法。一種是通過并購、投資、合伙或合作的手段,以現有方式在國外重建生態系統。以樂視為例,最近他們擴大了在美國的業務,但同時也遭遇很多挑戰。在國外建立類似的生態系統當然是行得通的,但做起來很難并且有很大風險。比如,在美國及歐洲,阿里巴巴的生態系統受到亞馬遜,谷歌及蘋果等很多公司的挑戰。

另一種是改變自己的商業模式。雖然這種海外擴張的步伐較慢,如華為與海爾,在主要基于對當地市場的深層理解與新建投資的基礎上,一步一個腳印地將公司建立起來。這種戰略手段不那么激進,更有利于企業的有機發展,以及對國外業務進行戰略控制,但與此同時,花費的時間要長很多。總體來說,打開成熟市場的大門或許比不了國內市場那么快,包括互聯網企業在內的中國公司,應當至少對歐洲市場(先不說其它市場)的多樣性及消費者行為有所認識。

中國日報網:您還提到西方消費者對于中國產品普遍存在的負面看法,可否請您分析一下這背后的原因?

格雷芬:三十年前,中國產品的質量飽受詬病。而近年來,中國制造的質量提升了,但許多西方消費者仍然保留著從前的印象,因為很多產品并沒有掛著中國品牌(或是品牌沒有知名度),也就是大部分都是貼牌生產的代工品。如今,華為與聯想這樣的公司改變了這一局面。

此外,中國公司與外國同行相比,海外公關與溝通能力較弱。中國公司需要對當地市場、營銷渠道以及媒體加深了解,更精準地定位品牌,提高市場知名度,打開(常常是)已然飽和的當地市場。

中國日報網:2017年世界經濟論壇即將在達沃斯拉開帷幕。您作為一名荷蘭學者,認為哪些議題會是重點?您希望與會的中國領導人在明年的世界經濟中扮演什么樣的角色?

格雷芬:這么說吧,中國人對世界的了解比外國人對中國的了解要深的多,所以我認為世界經濟論壇其中一個議題應該是如何加強中國與世界的聯系,讓更多的人了解中國的企業、產品、以及商業模式,從而推進更廣泛的經濟合作,加大各國的創新力度。

另外一個議題重點大概圍繞金融市場。歐洲國家十分希望人民幣匯率保持穩定。中國房地產市場的泡沫也引人擔憂,同時還有最近幾個月國內對資金外流的控制與外國投資流入放寬。

與此同時,盡管人民幣的國際化進程,以及中國的海外投資規模仍在持續發展中,但其受到的政府管控越來越多,這對于國內市場也許是件好事,但是對于歐洲來說,卻也是利益攸關,尤其在目前全球市場十分動蕩的情況下。另外有關特朗普與中美關系也值得探討一番。

正能量:這些農村出身明星每年回家干農活

正能量:這些農村出身明星每年回家干農活  日本滑冰場冰面下凍5000條魚 創意過頭惹眾怒

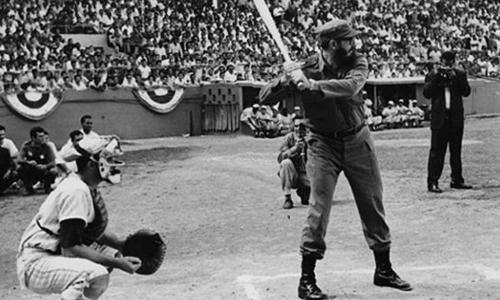

日本滑冰場冰面下凍5000條魚 創意過頭惹眾怒  卡斯特羅不只是一位政治家 也是一名優秀運動員

卡斯特羅不只是一位政治家 也是一名優秀運動員

她幫女兒扎頭發 居然扎出了10萬粉絲

她幫女兒扎頭發 居然扎出了10萬粉絲  世界50個民族的素顏美女代表都長啥樣

世界50個民族的素顏美女代表都長啥樣  美媒揭秘特朗普參選真正原因:源自奧巴馬5年前對他的侮辱

美媒揭秘特朗普參選真正原因:源自奧巴馬5年前對他的侮辱

陪新女友在加拿大家中“宅”一周 哈里王子找到真愛了?

陪新女友在加拿大家中“宅”一周 哈里王子找到真愛了?  世界上最老的民族正在面臨文化危機

世界上最老的民族正在面臨文化危機  安迪上線!劉濤受邀出席巴黎時裝周酷帥啟程

安迪上線!劉濤受邀出席巴黎時裝周酷帥啟程

古裝最美“眉心墜”造型,她艷壓賈靜雯奪冠

古裝最美“眉心墜”造型,她艷壓賈靜雯奪冠  劉濤蠟像揭幕 “霓凰郡主”造型簡直太像

劉濤蠟像揭幕 “霓凰郡主”造型簡直太像  美國邁阿密一機場出現巨型UFO

美國邁阿密一機場出現巨型UFO

高墻之內:探訪泰國重刑犯監獄

高墻之內:探訪泰國重刑犯監獄  丹麥小貓擁有奇異大眼 睡覺時仍半睜

丹麥小貓擁有奇異大眼 睡覺時仍半睜  “雙頭姐妹”共享一個身體 已大學畢業

“雙頭姐妹”共享一個身體 已大學畢業

三萬英尺高空下的地球 沒想到竟如此美麗

三萬英尺高空下的地球 沒想到竟如此美麗  巴西:2016里約動漫節精彩上演 花式Cosplay美女趣味十足

巴西:2016里約動漫節精彩上演 花式Cosplay美女趣味十足  里約奧運會前瞻:美國男子體操隊運動員媒體寫真

里約奧運會前瞻:美國男子體操隊運動員媒體寫真