近日,一年一度的中央經濟工作會議閉幕,在會議所有要點中,有兩項首要任務尤為引人關注。

一是推動房地產市場平穩健康發展。會議強調抑制房地產泡沫的重要性與緊迫性。2016年,中國經濟的其中一個突出點是房價的短期快速上漲,從北京、上海與深圳開始,迅速傳導至南京、蘇州、杭州、合肥、廈門、以及武漢等一批二線城市。直到9月底,各地陸續出臺了格外嚴格的調控措施才扼制住這個勢頭。

據中國人民銀行公布的數據顯示,到今年11月底,我國長期消費貸款余額(其中大部分為住房抵押貸款)達到19.36萬億元,與1月底相比凈增4.37萬億,幅度為29.1%,在銀行貸款總額里的比重為17.5%,但總額的新增部分(9.1萬億)中,消費貸款占到48%。房價暴漲的背后,究其根本原因在于投機炒作——以賣房為目的買房,一求在快速上漲的行情中謀取暴利。因此,房屋不再是用來居住的,而是變成一種金融工具,只是為了增值。這種機會,天生逐利的資本當然不會放過。而缺錢的地方政府在助推房價上漲中也起到了關鍵作用。最后,銀行給買房人提供貸款,一般不在乎他們的目的是否為投機,只要有房屋作為抵押。

這引發的第一種后果是,隨著樓市上漲,負債率升高,如果房價大跌,必然導致一連串的信息披露與銀行破產風險,接著是國內爆發系統性金融風險。一旦成真,金融危機近在眼前。

第二種后果是拖累實體經濟。房地產市場的投機與泡沫正在對實體經濟產生“虹吸效應”。2016年的前11個月,銀行向非金融企業及機構發放的貸款余額總共增加3.14萬億,上升4.5%,在銀行貸款各項余額中的占比從70%降至65.2%。房產投機通常比投資實體經濟(尤其是制造業)的資本收益率要高出許多。國內制造業龍頭TCL集團有賴于房地產開發,整體業績方得以改善。而世界白色家電領導品牌海爾,在青島、濟南、重慶及蘇州囤有大量地塊供房地產開發。

這并非政府第一次強調房屋的居住屬性。早在兩年前,國務院就決定推進住房消費,點明其消費屬性。

而在中央經濟工作會議中對房地產給出如此明確的定位是罕見的,這釋放出一個強烈的信號,即中央政府不會放任房地產泡沫化及資本炒作,會通過金融,土地,稅收及立法等各方面的舉措進行調控。徹底消滅炒作空間的各種政策工具,如征收高額房產交易稅,很有可能在近期陸續開始實施。

另一項工作重點是著力振興實體經濟。盡管互聯網金融、虛擬現實、共享經濟等在媒體上炒的火熱,本次會議提出要以提高質量與核心競爭力為中心。也就是說,實體經濟部門要發展,必須依靠技術與生產力的進步。會議沒有提到互聯網+,但強調要一手做大做強戰略性新興產業,另一手加快傳統制造業轉型升級,這與提高質量與核心競爭力同為振興實體經濟的著力點。近幾年來,國家統計局或地方政府屢屢提及戰略性新興產業的增長,傳統產業卻備受冷落。可別忘了,2015年,戰略性產業只占到規模以上工業增加值的11.2%。如果傳統產業沒有發展,即使戰略性產業每年以15%的速度增長,工業增加值也只能每年增長2%,讓6.5%的GDP增長率成為泡影。

會議還提出要發揚“工匠精神”,加強品牌建設,使中小微企業更好參與市場公平競爭。在這方面,我們要學習德國的“隱形冠軍”企業,他們大多數都屬于小型企業,但卻憑借世界一流的工藝與絕佳的產品打造出世界知名品牌。

互聯網金融這個中國當下極度火爆的熱詞,并沒有在會議的官方新聞報道中出現。而會議提出要完善國有商業銀行治理結構,有序推動民營銀行發展。民營銀行江蘇蘇寧銀行的申請在本次會議后被審批通過,表示會將重點放在線上線下融合與全產業鏈融合,支持實體經濟。所以這釋放出的另一清晰信號就是,互聯網金融作為一種依托互聯網技術的金融活動新模式,仍然超不出金融工具的范疇。無論是線上還是線下,金融服務都必須服務于實體經濟,而不能是一味追逐利潤的資本運動。

展望2017年的中國經濟,在深化供給側改革與經濟結構調整的過程中,必須以實體經濟的健康發展為基礎,最大限度利用技術的力量,并最大力度抑制房地產泡沫與資本炒作。只有這樣,方能降低金融風險,保證6.5%的GDP穩定增長。

本文作者何偉文為中國與全球化智庫(CCG)副主任、高級研究員。

正能量:這些農村出身明星每年回家干農活

正能量:這些農村出身明星每年回家干農活  日本滑冰場冰面下凍5000條魚 創意過頭惹眾怒

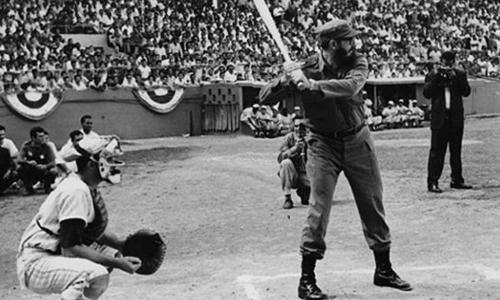

日本滑冰場冰面下凍5000條魚 創意過頭惹眾怒  卡斯特羅不只是一位政治家 也是一名優秀運動員

卡斯特羅不只是一位政治家 也是一名優秀運動員

她幫女兒扎頭發 居然扎出了10萬粉絲

她幫女兒扎頭發 居然扎出了10萬粉絲  世界50個民族的素顏美女代表都長啥樣

世界50個民族的素顏美女代表都長啥樣  美媒揭秘特朗普參選真正原因:源自奧巴馬5年前對他的侮辱

美媒揭秘特朗普參選真正原因:源自奧巴馬5年前對他的侮辱

陪新女友在加拿大家中“宅”一周 哈里王子找到真愛了?

陪新女友在加拿大家中“宅”一周 哈里王子找到真愛了?  世界上最老的民族正在面臨文化危機

世界上最老的民族正在面臨文化危機  安迪上線!劉濤受邀出席巴黎時裝周酷帥啟程

安迪上線!劉濤受邀出席巴黎時裝周酷帥啟程

古裝最美“眉心墜”造型,她艷壓賈靜雯奪冠

古裝最美“眉心墜”造型,她艷壓賈靜雯奪冠  劉濤蠟像揭幕 “霓凰郡主”造型簡直太像

劉濤蠟像揭幕 “霓凰郡主”造型簡直太像  美國邁阿密一機場出現巨型UFO

美國邁阿密一機場出現巨型UFO

高墻之內:探訪泰國重刑犯監獄

高墻之內:探訪泰國重刑犯監獄  丹麥小貓擁有奇異大眼 睡覺時仍半睜

丹麥小貓擁有奇異大眼 睡覺時仍半睜  “雙頭姐妹”共享一個身體 已大學畢業

“雙頭姐妹”共享一個身體 已大學畢業

三萬英尺高空下的地球 沒想到竟如此美麗

三萬英尺高空下的地球 沒想到竟如此美麗  巴西:2016里約動漫節精彩上演 花式Cosplay美女趣味十足

巴西:2016里約動漫節精彩上演 花式Cosplay美女趣味十足  里約奧運會前瞻:美國男子體操隊運動員媒體寫真

里約奧運會前瞻:美國男子體操隊運動員媒體寫真