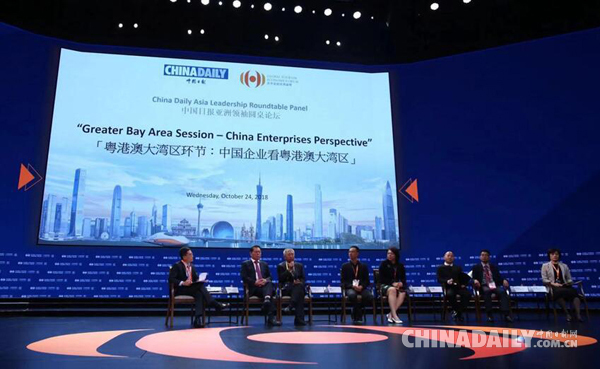

24日,中國日報亞洲領袖圓桌論壇“中國企業看粵港澳大灣區”研討會在澳門舉行,吸引逾300名政商學界領軍人物出席。中國日報記者鄭爾奇攝。

中國日報澳門10月24日電?10月24日,中國日報亞洲領袖圓桌論壇在澳門舉辦了題為“中國企業看粵港澳大灣區”的研討會,這也是中國日報第七次攜手世界旅游經濟論壇舉辦該項活動,吸引逾300名政商學界領軍人物出席。

第七屆世界旅游經濟論壇23日至24日在澳門召開,吸引了來自世界各地逾1500位旅游及相關部門官員、業界領袖、專家學者及嘉賓參加。論壇自2012年首辦至今,已經成為 匯聚世界領袖、旅游部長、國際商業翹楚和頂尖旅游業專家的年度盛事。

備受矚目的廣深港高鐵香港段已于上月正式通車,港珠澳大橋亦于今日通車,粵港澳大灣區建設的藍圖已經逐步轉化為現實,建設速度也正不斷提升。粵港澳大灣區“一小時生活圈”初具雛形,各大企業紛紛將目光投向大灣區建設所帶來的新機遇,加大力度布局大灣區業務。粵港澳三地經濟互補性強,旅游資源豐富,促進互利共贏的合作關系、達到協同發展的效果是建設大灣區的主要目的。本場論壇聚焦于灣區內的企業應如何配合實現此目的;大灣區的建設對區域的經濟,特別是旅游經濟發展帶來哪些機遇,業界該如何把握應對。

月星集團董事局主席丁佐宏先生,長隆集團副總裁蘇展航先生,華僑城集團有限公司旅游管理中心總經理鄭紅霞女士,北京當紅齊天國際文化發展集團聯合創始人兼總裁王磊先生,正威國際集團董事局主席王文銀先生,融匯(福建)集團有限公司總裁黃丹青女士,以及中信資本控股有限公司副董事長兼總裁張海濤先生受邀成為論壇演講嘉賓,與在場的參會嘉賓共商議題,共謀策略。

聚焦家居產業的丁佐宏,最看重的就是物流人流效率。他表示,大家經常說1+1等于3,那么粵港澳大灣區是1+1+1,肯定會大于10。他說,過去人們想從香港到澳門去,要搭船,再到珠海去玩也不方便,隨著港珠澳大橋的開通和粵港澳大灣區的發展,區域終于可迎來歷史性機遇。

10月24日,嘉賓在專題討論上合影。從左至右:中國日報社編委兼亞太分社社長周立、中信資本控股有限公司副董事長兼總裁張海濤、融匯(福建)集團有限公司總裁黃丹青、北京當紅齊天國際文化發展集團聯合創始人兼總裁王磊、世界旅游經濟論壇副主席兼秘書長何超瓊、月星集團董事局主席丁佐宏、正威國際集團董事局主席王文銀、長隆集團副總裁蘇展航、華僑城集團有限公司旅游管理中心總經理鄭紅霞。(中國日報記者 鄭爾奇 攝)

長隆集團是中國旅游業龍頭企業,蘇展航關注的更多是粵港澳大灣區帶來的聯動效應。他表示,港珠澳大橋和香港高鐵的通車,標志著粵港澳大灣區的動脈全部被打通,正式成為四通八達的“一小時都市圈”。現在港澳游客到廣州和珠海的長隆景區只要不到一個小時的時間。

鄭紅霞從事旅游行業超過22年,有豐富旅游推廣經驗。她認為,大灣區的發展將推動旅游產業升級和整合,可帶動一批具有影響力的標桿性旅游項目的落地,并且促進相關產業的發展,包括創意產業、服務產業,以及人才和企業家隊伍的建設。

科技公司當紅齊天于2016年12月正式落成全球首家VR主題樂園。作為其聯合創始人,王磊認為VR和AR技術的沉浸式體驗,其最大的應用就是在文化和娛樂領域。如果文化旅游能夠更好地與虛擬現實、增強現實等技術相融合,大灣區將釋放出巨大的潛力。

與會嘉賓就“中國企業看粵港澳大灣區”分享見解。(中國日報記者 鄭爾奇 攝)

正威國際集團業務涵蓋科技、投資、文化等多個領域,作為集團董事局主席,王文銀更關注大灣區各城市間的協調與分工。他說,珠三角地區集中了中國最先進的生產力和最優秀的人才,區域融合將會形成一個強大的城市群。在不久的將來,廣州將成為大灣區的貿易中心,深圳將成為科技中心,香港將會是金融中心,而澳門則會是旅游和休閑中心。

專注綠色房地產領域,黃丹青看好大灣區成為全國最大的經濟區,她認為很多未有過的嘗試可在大灣區進行,這里的經濟體量可以支撐成本投入,這對產業建設來說是很好的機會點。

曾多年從事國家外匯儲備投資管理工作的張海濤表示,與東京灣區、紐約灣區和舊金山灣區對比,粵港澳大灣區在人口、經濟規模和發展潛力上都有優勢。然而,粵港澳大灣區仍面臨挑戰,比如,往來粵港澳仍涉及跨境手續,雖然港珠澳大橋通車安排簡化了過境程序,但始終還是會減慢流通速度,這值得思考與解決。

與會嘉賓就“中國企業看粵港澳大灣區”分享見解。(中國日報記者 鄭爾奇 攝)

中國日報亞洲領袖圓桌論壇旨在搭建一個由亞洲國家和地區的政、商、學界領袖和社會精英參與的高端對話和交流平臺,至今已在香港、中國內地、亞洲國家舉辦近九十屆論壇,圍繞亞洲地區經濟、商業、產業和社會發展等具有戰略影響的重要議題展開討論和分享見解,以增進中國與亞洲和西方國家的交流和理解。

|

| 第七屆世界旅游經濟論壇10月23日在澳門開幕。全國政協副主席何厚鏵、澳門特區行政長官崔世安、中華全國工商聯副主席高云龍、世界旅游組織等國際組織高官出席開幕式。周立攝。 |

中國日報社擁有報紙、網站、移動用戶端、臉譜、推特、微博、微信、電子報等十余種媒介平臺。在海外,通過每月發行《中國觀察報》(China Watch),直達美國《華爾街日報》和《華盛頓郵報》、英國《每日電訊報》、法國《費加羅報》、泰國《民族報》、俄羅斯《俄羅斯報》、日本《每日新聞》等美、歐、亞主流讀者群。

(編輯:嚴玉潔 潘一僑)