景德鎮(zhèn)國(guó)家試驗(yàn)區(qū)建設(shè),對(duì)景德鎮(zhèn)來說,是“金字招牌”,更是國(guó)家使命;是重大機(jī)遇,更是歷史責(zé)任。建好景德鎮(zhèn)國(guó)家陶瓷文化傳承創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū),打造對(duì)外文化交流新平臺(tái),文化是靈魂,人才是根本。9月24日至9月25日,記者隨“中部崛起勢(shì)正勁”網(wǎng)絡(luò)主題活動(dòng)采訪團(tuán)來到瓷都景德鎮(zhèn),走進(jìn)陶瓷博物館、御窯廠考古遺址公園、陶瓷創(chuàng)意園區(qū)和企業(yè)。據(jù)了解,景德鎮(zhèn)一方面堅(jiān)持對(duì)內(nèi)激活,發(fā)揮景德鎮(zhèn)作為藏龍臥虎之地、人才輩出之城,以及聚集三萬多“景漂”、五千多“境外景漂”的特殊優(yōu)勢(shì),充分激發(fā)他們的發(fā)展動(dòng)力,讓人才的創(chuàng)新活力競(jìng)相迸發(fā)、充分涌流;另一方面堅(jiān)持對(duì)外開放,深度融入“一帶一路”人文交流,積極策應(yīng)江西內(nèi)陸開放型經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)建設(shè),充分運(yùn)用外部資源、外部支持、外部力量,做到五湖四海聚人才、不拘一格用賢才,構(gòu)筑多元、立體、高層次的人才高地,為國(guó)家試驗(yàn)區(qū)建設(shè)創(chuàng)造良好條件、注入強(qiáng)勁動(dòng)力。

在青山綠水間的三寶村,沿街的陶瓷店鋪和陶瓷工坊讓人應(yīng)接不暇,記者感受到了濃濃的創(chuàng)業(yè)氛圍。三寶村憑借自身的生態(tài)、陶瓷、歷史資源,聚集大量藝術(shù)家、設(shè)計(jì)師、國(guó)際創(chuàng)客等“景漂”“景歸”和本土匠人、企業(yè),如今已成為陶瓷文化旅游產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。2015年以來,三寶發(fā)展多頭并進(jìn),項(xiàng)目建設(shè)、品牌打造、人才引進(jìn)、產(chǎn)業(yè)聚集齊發(fā)力,引入洛可可設(shè)計(jì)公司,吸引了眾多國(guó)內(nèi)外陶瓷創(chuàng)業(yè)者前來投資創(chuàng)業(yè),三寶蓬、真如堂、國(guó)際陶藝村等知名陶瓷企業(yè)和一批陶藝家紛紛落戶三寶,現(xiàn)已初具規(guī)模。

“景德鎮(zhèn)建設(shè)國(guó)家陶瓷文化傳承創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū),要做好傳承和創(chuàng)新兩篇文章。”閑云居陶瓷文化傳播有限公司董事長(zhǎng)段建平提出了這樣的觀點(diǎn)。按照這個(gè)路徑,其公司整合了藝術(shù)家、設(shè)計(jì)師和工匠團(tuán)隊(duì),整合了上下游資源,把藝術(shù)家的靈感,設(shè)計(jì)師的創(chuàng)意通過工匠呈現(xiàn)出來,實(shí)現(xiàn)“傳千年藝、創(chuàng)當(dāng)代美。”

9月25日,記者來到到瓷都景德鎮(zhèn),走進(jìn)陶瓷博物館、御窯廠考古遺址公園、陶瓷創(chuàng)意園區(qū)和企業(yè),近距離感受這座千年瓷都煥發(fā)的新光彩。

景德鎮(zhèn)充分發(fā)揮陶瓷文化的獨(dú)特優(yōu)勢(shì),以御窯廠遺址申報(bào)世界文化遺產(chǎn)為龍頭,全面實(shí)施老街區(qū)、老廠區(qū)、老里弄、老窯址等元明清瓷業(yè)遺存保護(hù)和修復(fù),再現(xiàn)1000年陶瓷文化遺跡、600年御窯文化遺址和100年陶瓷工業(yè)遺存,把陶陽(yáng)里歷史街區(qū)打造成為國(guó)際文化地標(biāo)和人才交流平臺(tái)。

景德鎮(zhèn)御窯廠遺址是我國(guó)唯一一處能全面系統(tǒng)反映官窯陶瓷生產(chǎn)和文化信息的歷史遺存。建于明洪武二年(1369年),結(jié)束于清宣統(tǒng)三年(1911年),歷經(jīng)明清兩朝27位皇帝,為皇帝燒造御瓷長(zhǎng)達(dá)542年。御窯廠地位特殊,價(jià)值唯一,與長(zhǎng)城、故宮一樣,不僅是江西,也是中華民族的文化符號(hào)。

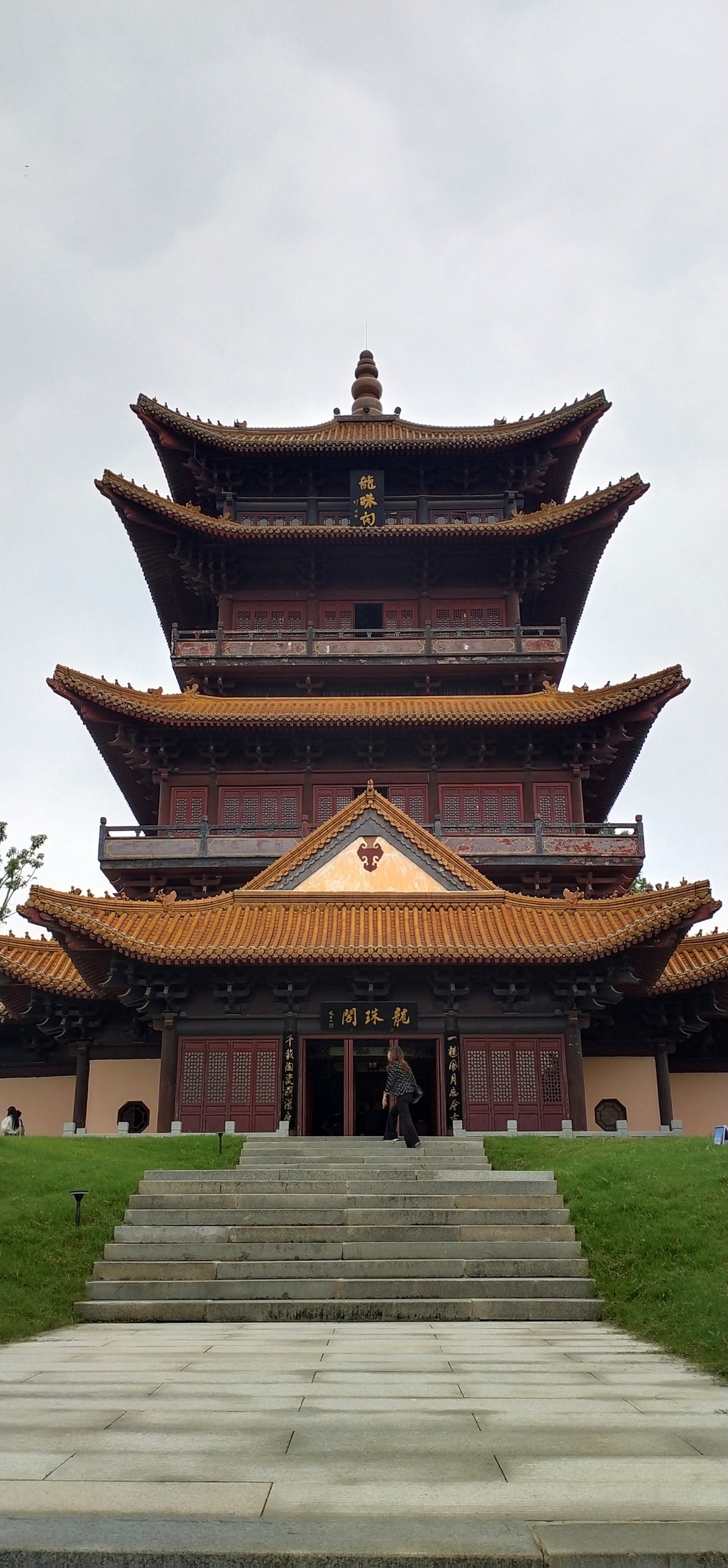

走進(jìn)御窯廠遺址,從御窯廠大門通往龍珠閣的主干道兩旁,記者看到,這里的景觀早已煥然一新,不僅山體山形作了修復(fù),周邊高臺(tái)擺上了一批匣缽,路邊的燈光亮化工程也已基本完工,而原本的水泥路面更是替換成了老青石板進(jìn)行鋪裝,青石板兩邊采用了景德鎮(zhèn)的特有元素——高嶺土瓷沙、渣餅作為裝飾。

悠久的制瓷歷史和豐富的陶瓷遺存,是景德鎮(zhèn)的最大優(yōu)勢(shì)、最大資源、最大財(cái)富,也為景德鎮(zhèn)集聚人才提供了最大平臺(tái)。

在采訪中記者了解到,隨著景德鎮(zhèn)市全力以赴推進(jìn)國(guó)家陶瓷文化傳承創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)建設(shè),御窯廠遺址得到了進(jìn)一步的保護(hù)和完善,多方力量同時(shí)發(fā)力,修繕資金迅速到位,建設(shè)團(tuán)隊(duì)火速奔赴現(xiàn)場(chǎng)。規(guī)劃、征遷、修繕,經(jīng)過精心設(shè)計(jì)、修舊如舊的復(fù)原,御窯廠周邊重現(xiàn)光彩,新的希望開始在這片土地上生根發(fā)芽。

記者還了解到,御窯廠遺址作為景德鎮(zhèn)國(guó)家陶瓷文化傳承創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)建設(shè)核心區(qū)的“一軸”,是開展保護(hù)陶瓷文化傳承創(chuàng)新工作中的核心。《景德鎮(zhèn)市御窯廠遺址保護(hù)管理?xiàng)l例》已經(jīng)正式施行,對(duì)御窯廠遺址保護(hù)范圍、御窯廠遺址保護(hù)管理工作的原則和體制等方面進(jìn)行了規(guī)范,明確了政府及有關(guān)部門的職責(zé),這標(biāo)志著御窯廠遺址保護(hù)管理工作走上法治管理軌道。

高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)以陶溪川為主體的國(guó)家級(jí)文創(chuàng)街區(qū),以陶瓷智造工坊和手工制瓷名坊園為代表的陶瓷產(chǎn)業(yè)園,打造國(guó)家陶瓷文化保護(hù)傳承創(chuàng)新基地,為國(guó)內(nèi)外陶瓷從業(yè)人員和“景漂”“景歸”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、展示才華、圓夢(mèng)出彩提供廣闊平臺(tái)和發(fā)展空間。(王健攝影)

(中國(guó)日?qǐng)?bào)江西記者站 王健)