中國日報12月21日長沙訊 “天河”系列超級計算機頻頻展現“中國算力”,超高速軌道交通牽引技術支撐高鐵跑出“中國速度”,北斗衛星、“京華號”超大直徑盾構機、“深江1號”海底隧道盾構機等挺進“深空”“深海”“深地”......在湖南長沙,重大前沿科技創新成果如雨后春筍般涌現,成為推動產業邁向高端化的內生動力。

滿足超惡劣自然環境、超風險地質條件、超長深地下空間等高風險施工環境下的工程裝備研制,此前是技術“無人區”。在湖南長沙,一張與此有關的科技攻關“英雄帖”,成為高校科研人員和企業員工一起摩拳擦掌的攻堅目標。

由中國鐵建重工牽頭,國防科技大學、中南大學、湖南大學、哈爾濱工業大學、浙江大學、株洲硬質合金等10余家優勢單位優勢科研力量聯合申報,開展科技攻關。

“專項攻克了10余項關鍵核心技術,共申請專利144項,發表論文71篇,獲得軟件著作權17項,制定企業標準16項,實現銷售收入25.26億元。”中國鐵建重工工程師杜義康說,由該專項支持研發的成套裝備和核心基礎零部件,正在我國高原鐵路、引水工程等領域大量應用。

“對于企業來說,買國外現有的技術,成本要比自主研發低很多。但是,真正的核心技術是買不來的,我們必須自己研究、去攻克,并牢牢掌握在自己手中。”中國鐵建重工首席科學家劉飛香說。

高校科研院所是科技創新和科技人才的集聚地。如今,高新技術企業對前沿技術的需求越來越多,但是也存在高校和科研院所的研究成果得不到迅速有效的轉化,創新資源供需并不匹配的情況。如何縮小橫亙在科研和產業間的鴻溝,讓研發成果充分惠及產業發展,長沙正在探尋破解之道。

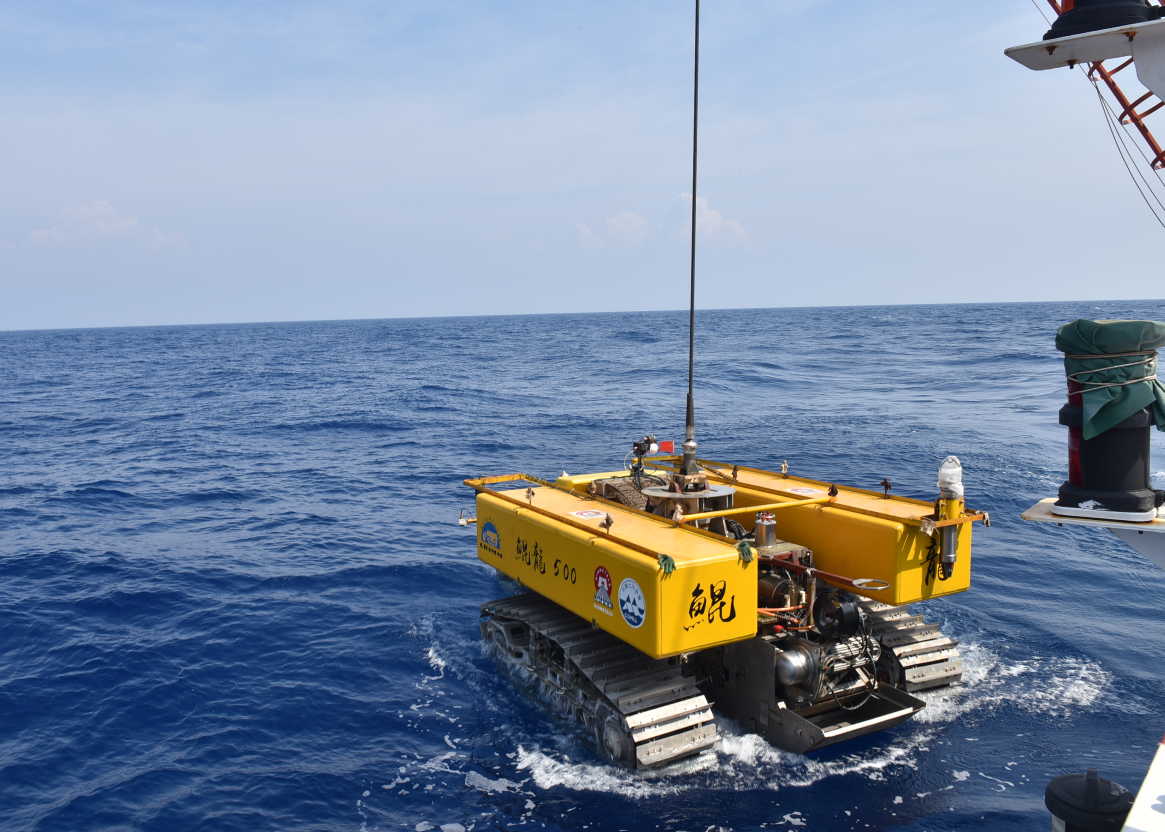

“鯤龍500”海底采礦車,是國家重大工程“蛟龍探海”的重要組成部分。

在長沙,瞄準市場需求,產業出題,廣發“英雄帖”,企業、高校、機構等共同答題,財政經費來支持,成為迅速攻克卡脖子核心技術、助力企業突破發展瓶頸的重要手段。

破解企業科技難題,科研力量雄厚的長沙有著先天優勢:教資源豐富,研發人才匯聚,擁有58所高等院校,99家獨立科研機構,還有國家級重點實驗室20家,國家工程技術研究中心14家,國家企業技術中心31家,國家級創新平臺131家,以及24家院士工作站與16家專家工作站。中高端人才凈流入率穩居全國前三,“人才吸引力指數”躍居全國第十、中部第一。

湖南長沙,匯聚了大量實力雄厚的高等院校、科研機構和創新平臺。

這些科創資源成為長沙建設全球研發城市的中流砥柱,特別是在圍繞工程機械、新材料、生物醫藥等重點產業,加快科技創新成果就地轉化方面將發揮舉足輕重的作用。

為推動科技創新與重點產業實現“雙向奔赴”,長沙打出了政策“組合拳”。面向產業需求實行重大技術攻關,每年征集發布100項關鍵核心技術需求,對重點產業鏈實行精準全面覆蓋。

長沙市科技局相關負責人表示,長沙堅持“四個80%”導向,即項目立項、平臺認定、研發投入、技術合同登記80%安排在企業或來自企業。重大技術攻關項目的需求全部由企業提出,按照“企業出題、政府立題、社會答題”的組織模式實施“揭榜掛帥”。

今年長沙公布的《長沙市全力建設全球研發中心城市的若干政策》提到,實施成果轉化“先用后付”“先投后股”改革,鼓勵擔保機構以“先用后付”方式為承接科技成果轉化的企業提供擔保服務。

高性能封裝熱界面材料,主要應用于高性能CPU的研制與開發。我國在這一領域嚴重依賴進口。通過“揭榜掛帥”,中南大學牽頭,聯合深圳先進電子材料國際創新研究院、長沙安牧泉智能科技有限公司等單位聯合“揭榜”,實施“新一代半導體封裝高性能熱界面材料關鍵技術”項目,取得了系列突破性成果。

“揭榜掛帥營造了‘英雄不問出處’的創新氛圍,讓民營企業、新型研發機構等不受限于身份,都能參與其中。”長沙安牧泉智能科技有限公司董事長朱文輝說,項目突破了系列關鍵技術,試制出高性能絕緣碳纖維材料、高導熱碳纖維填料等。

隆平高科技園內的隆平水稻博物館,酷似種子形狀。晟龍 攝

瞄準市場需求,科技驅動產業高質量發展成效彰顯,一大批企業原創性技術創新成果應運而生。近3年來,長沙累計突破關鍵核心技術278項,包括第三代雜交水稻、全球最長臂架泵車、全球起重能力最大履帶起重機等領先技術,以及高活性鋁鋰合金、碳化硅纖維和發動機整體陶瓷葉盤、6英寸Sic外延生長設備、14nm北斗導航SoC芯片等產業鏈自主可控技術產品。

目前,以企業為主體、市場為導向、產學研深度融合的技術創新體系正在長沙加速形成,通過政府“搭臺”、企業和科研院所“唱戲”,長沙全市正成為一個集聚全球創新資源的“蓄水池”和科技研發的“孵化器”。(中國日報湖南記者站 鄒碩 朱友芳)