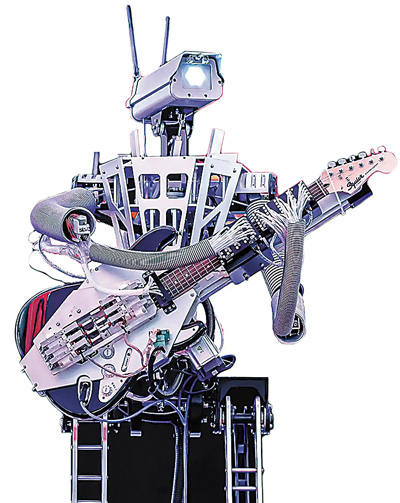

北京市AI科技廟會上彈吉他的機器人。

北京市海淀區科學技術協會供圖

人工智能(AI)是科學技術發展到新一輪的最新變革,它不僅推動產業升級,改變傳統經濟的面貌,而且對人類社會生活也會產生深遠影響。

戲曲藝術作為非物質文化遺產,當下面臨的首要任務就是傳承保護。AI技術最核心的就是大數據的采納、分析和學習。昆曲被尊為“百戲之祖”,中國歷史上遺存的大量昆曲文本以及老藝術家掌握的表演精華,其挖掘整理工作,完全可以讓AI技術發揮所長,篩選出昆曲文本最精彩的部分,提煉出程式化表演的范式,從諸多音樂唱腔中分析、歸納一般規律,進一步提升其理論高度。這樣就能打破傳統戲曲口傳心授的模式,鞏固戲曲的藝術實踐與理論厚度的融合,從而讓我們的后人更加穩健地傳承戲曲藝術。

當DeepSeek在短時間內完成一首詩的創作,當Midjourney用參數矩陣編制視覺盛宴,文藝創作將不再是亭臺樓閣里的春華秋實。AI技術雖然無法完全理解人類的情感世界,但是這種“百無顧忌”有可能會摩擦出新的火花。這種碰撞打破了傳統文藝工作者的思維模式,很有可能綻放出新的美學呈現。縱觀人類歷史,每次裂變都會孕育新的機會,敏銳的藝術家應該具備這些感知時代變革的能力,大膽學習研究新生事物,讓傳統藝術創作插上新的時代翅膀。

AI技術將會開創人機合作的美學新大陸。19世紀照相技術的誕生迫使繪畫走出寫實的牢籠,催生了印象派的光影革命。今日AI技術更具顛覆性,它不僅能模仿現有風格,更能生成人類想象之外的視覺形態和聽覺體驗。AI幫助藝術家打開想象空間,呈現更加瑰麗而多彩的世界。

人類對精神世界的追求是永無止境的。即使有了AI技術的加持,這種追求也不會有本質改變。就像敦煌壁畫歷經千年歲月依然震撼人心,正是因為那些斑駁色彩中凝結著無數前輩畫工對信仰的虔誠。這種生命體驗,始終是文藝不被技術奴役的精神原鄉。站在人機文明的分水嶺回望當下,文藝的使命不是與AI技術競速搏斗,而應當成為科學技術洪流中永放光芒的燈塔,推動人類走向更豐潤的精神高地。

《 人民日報 》( 2025年03月07日 17 版)

(全國政協委員上海昆劇團團長谷好好)