與平型關、臺兒莊齊名,這里為何被日軍稱為“地獄谷”?

“雷鳴谷劉(日軍第106師團指揮部所在地,今江西德安縣磨溪鄉劉鞔鼓村)是周圍環山的狹小盆地,我們向這條峽谷進軍,后來才知道,周圍的山中有數萬敵軍在等著我們!”

日本士兵那須良輔在《地獄谷中的三個星期》中描述他踏進萬家嶺后得知陷入中國軍隊包圍圈時的絕望。

航拍江西德安縣磨溪鄉萬家嶺大金山戰役遺址。姜濤 攝

時間線拉回至1938年秋,中國抗日名將薛岳以“反八字陣型”誘敵深入,最終在萬家嶺一帶形成“口袋”陣,幾乎全殲日軍第106師團主力。

這里,正是與平型關、臺兒莊齊名的“抗戰三大捷”之一——萬家嶺大捷的戰場,一場幾乎全殲日軍整個精銳師團主力的輝煌勝利,一場將日本“速亡中國”美夢徹底擊碎的浴血之戰。

航拍江西德安縣磨溪鄉萬家嶺一帶的連綿山嶺。姜濤 攝

這片被侵略者驚恐地稱為“地獄谷”的贛北翠谷,87年后蟬鳴依舊,松濤如常。夏末秋初,走進江西德安縣磨溪鄉大金山上的萬家嶺戰役遺址,從深嵌泥土的“歷史碎片”中探尋民族精神的具象銘文。

“地獄谷”——侵略者的血色煉獄

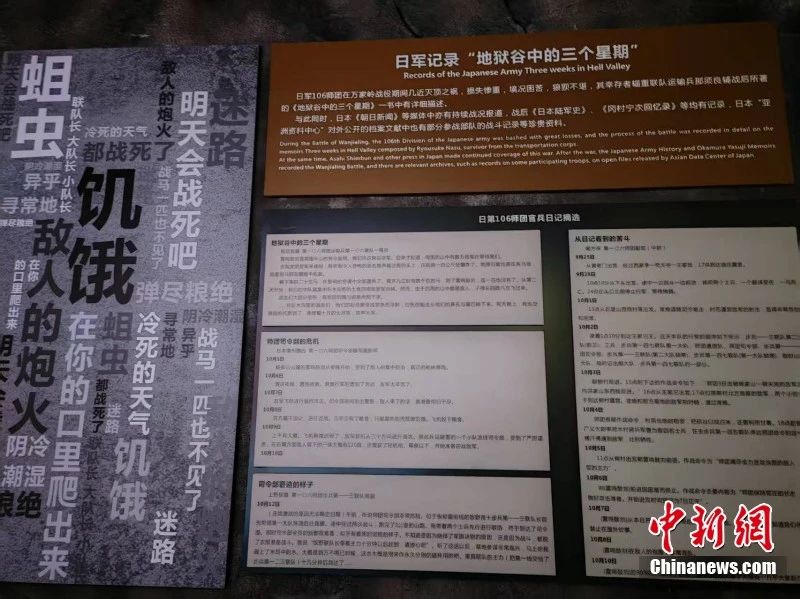

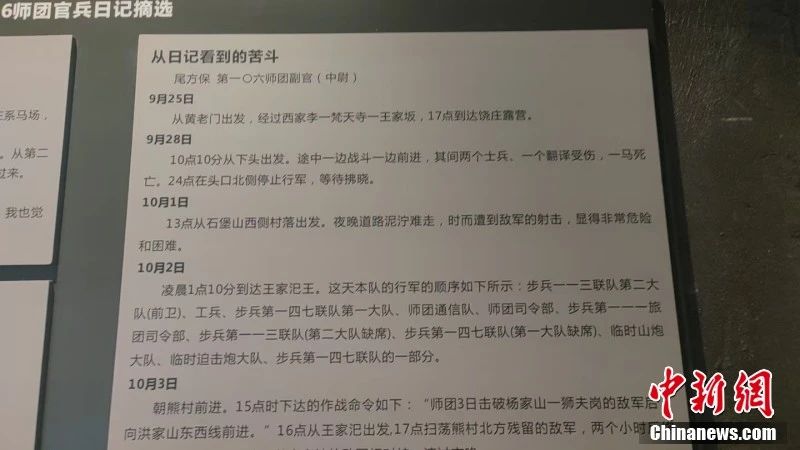

“10月8日,雙方毫不退讓,進行近戰,幾乎沒有了糧食,只能靠稻殼抵御饑餓。飛機投下糧食。”在萬家嶺大捷紀念園內的陳列館一樓展廳內,展出了《地獄谷中的三個星期》一書的部分內容。

萬家嶺大捷陳列館內,日第106師團官兵日記中關于“地獄谷”的展示。姜濤 攝

在講解員黃文萱看來,其中非常多的描述很直白,以至于她每次向青少年學生講解時都跳過一些諸如“死在水溝的戰友們的臉色都變成茶色而浮腫,白花花的蛆蟲從他們的鼻孔和嘴巴掉下來……” 的“惡心”描述。

萬家嶺大捷陳列館內,日第106師團官兵日記中關于“地獄谷”的展示。姜濤 攝

江西德安縣地方史志文化研究員吳金火介紹,萬家嶺地區地形復雜,多山地叢林,戰斗常常演變為殘酷的短兵相接、白刃戰和逐山頭的反復爭奪。“無論是阻擊戰,還是圍殲戰,中國將士們同仇敵愾,和日軍較長短,與陣地共存亡,用血肉遏制了敵人的兇焰。”

德安縣地方史志文化研究員吳金火在萬家嶺大捷紀念館內介紹戰役情況。姜濤 攝

“這個地方還是丘陵地帶,白天熱晚上冷,當時還處于雨季,很多日軍在這一帶患上了瘧疾和腸炎。”吳金火補充道。

萬家嶺戰役中日雙方對陣及相關戰役地圖。姜濤 攝

這一點在上述日軍日記中也有印證: “(雷鳴谷劉)我們90%的人都得了瘧疾,其中三成的人得了大腸炎,幾乎大家都生病了……”

當地村民收集的軍用水壺等萬家嶺戰場遺物。姜濤 攝

這些日軍的第一手資料不僅佐證了戰役的慘烈,更從侵略者視角反襯出中國軍隊的猛烈攻勢與頑強阻擊。而他們眼中的“地獄”,正是中國軍人用血肉筑成的鐵壁“天爐”。

日軍在萬家嶺期間毒氣戰的相關圖片史料及實物展示。姜濤 攝

大金山上 穿越時空的“歷史碎片”

站在昔日中國軍隊指揮部舊址前,遠處山嶺相連,綿延起伏。“這個坑就是當年日軍飛機航彈炸的一個彈坑。”

大金山戰場遺址上的石塊掩體。受訪者供圖

記者隨磨溪鄉干部周應萬攀上大金山戰場遺址的制高點,荒草叢中,一條百米長的戰壕輪廓清晰可見。“這些石碓是當年用來做掩體的,這條戰壕也是中國軍隊運送彈藥補給的生命線,阻擊的敵人從北邊上來。”

“這是戰役遺址大金山上當時留下的碉堡工事。”我們現在非常重視對萬家嶺戰役遺址的保護,定期會組織人員上來巡察。

江西德安縣磨溪鄉當地村民在農事活動中挖出的手雷、軍刀等物品。受訪者供圖

說話間,周應萬向記者展示了手機中拍下的村民在勞動生產中挖到的子彈、手雷、刺刀、航彈碎片,還有毒氣面具殘骸等戰場遺物。2017年,當地出土日軍鋼盔、彈藥箱等300余件文物。

江西萬家嶺戰役毒氣受害老人蔡春華受折磨數十年。劉占昆 攝

山下的尖山村一幢百年老屋的土墻上,數十個彈孔密如蜂巢。這里曾居住著當地最后一位毒氣戰受害者蔡春華。日軍潰敗時釋放芥子毒氣,他的雙腿腫脹成“冬瓜腳”,折磨至去年離世。磨溪鄉曾有十余名這樣的受害者,如今已全部離世。

圖為感染日軍芥子毒氣的老人。 劉占昆 攝

盡管硝煙散盡,記憶仍在時空長廊中回蕩。周應萬撫過老屋斑駁的磚石說:“我們要保護好這些彈孔墻、戰壕和遺物,讓一代代后人通過它們記住那段歷史。”

何以不朽?勝利背后的民族精神

2015年8月,萬家嶺大捷紀念園被列入第二批國家級抗戰紀念設施、遺址名錄。

今年5月,臺灣退役軍人一行參訪萬家嶺大捷紀念園,追思犧牲英烈、重溫抗戰歷史。劉力鑫 攝

在吳金火看來,萬家嶺戰役中,中國民眾和中國軍隊各盡所能,突出地表現出一種同仇敵愾共赴國難、萬眾一心精誠團結、浴血奮戰不怕犧牲的精神,是抗日戰爭時期中華民族精神的集中體現。

航拍萬家嶺大捷紀念碑,每年都有大批學生前來研學緬懷。德安縣委宣傳部供圖

位于劉鞔鼓村的日軍指揮部舊址一路之隔的當地村民劉碩泉的房屋墻壁上繪制著當年萬家嶺戰役的相關戰場地圖。“每年都有很多來自海內外的參戰將士后代和游客跨越山海,前來探訪憑吊。”

周應萬介紹,從20世紀90年代開始,包括吳奇偉、張靈甫等參戰將領的后裔先后到訪萬家嶺。 “各個省市都有,臺灣和海外的游客也會前來緬懷先烈,銘記歷史。”

萬家嶺大捷紀念園航拍圖。姜濤 攝

2024年5月25日,臺灣中華黃埔研究學會理事長、臺退役少將陳良沛攜20余位臺灣退役軍人參訪,觸摸感知民族存亡之際中華民族團結抗爭的勇毅與堅韌。在他們看來,抗戰先烈們為民族、為國家犧牲,用血肉鑄就了一座勝利的豐碑。

今年5月,臺灣退役軍人一行參訪萬家嶺大捷紀念園,追思犧牲英烈、重溫抗戰歷史。劉力鑫 攝

作為贛北地區重要的愛國主義教育基地,2024年,該園接待進館游客3萬余人次,其中研學學生近5000人。

萬家嶺大捷陳列館盡頭,一方素樸的展板無聲矗立,其上鐫刻的“前事不忘,后事之師”八個大字赫然醒目。姜濤 攝

當毒氣面具的銹斑在展柜中定格,當彈孔墻的陰影在陽光下伸展,一代代后人走近“地獄谷”這個侵略者用恐懼命名的戰場……當他們的腳步停駐在萬家嶺大捷陳列館盡頭,一方素樸的展板無聲矗立,其上鐫刻的“前事不忘,后事之師”八個大字赫然醒目。

- 校館弦歌 | 清華大學科學博物館:讓科技史鮮活起來

- “車紅黑稿多”不該是常態 六部委開展汽車行業網絡亂象專項整治

- 2025年服貿會今日閉幕 三個關鍵詞看精彩亮點

- 越減越重?這些“健康食品”你可能吃錯了

- 學習·知行丨總書記牽掛的“桃花源”開出“致富花”

- 專精特新中小企業為經濟高質量發展注入澎湃動能

- 湖南湘鄉一公司發生火災 3人死亡2人受傷

- 廣東陸豐94名學生出現腸胃不適 具體原因正在調查

- 歐盟暫時取消討論新一輪對俄制裁措施草案

- 美國重新解讀軍控協議 以放寬軍用無人機出口

- 每日一詞 | 網絡安全宣傳周 weeklong cyberspace security promotion campaign

- 【C財經】一組海報看“十四五”時期農業農村高質量發展成就

- 碳路突圍計劃:垃圾處理還可以如此干凈和藝術

- 我國經濟發展新動能進一步增強

- 8月生產、內需、外貿等運行平穩 經濟轉型升級穩步推進

- 違法和不良信息舉報

- 互聯網新聞信息服務許可證10120170006

- 信息網絡傳播視聽節目許可證0108263號

- 京公網安備11010502032503號

- 京網文[2011]0283-097號

- 京ICP備13028878號-6