蕭氏家規第一條,就是“孝父母”。

艱辛遷徙

祖先徒步四省定居四川

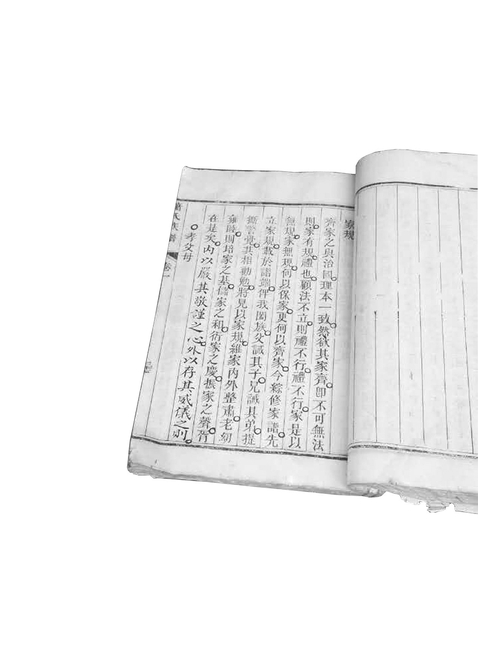

聞聽有媒體記者前來采訪,蕭氏后人們搬來一疊疊的古籍。這些古籍,紙張已經泛黃,有的甚至已經朽爛。但它們依然是蕭家的家族寶貝,“蕭家的根,在這里。”

根據蕭家家譜記載,三臺縣這支蕭姓人,祖籍為廣東省平遠縣上舉鎮。在距今四百多年前的明末清初時期,隨著“湖廣填四川”移民到四川。

“蕭何第64代后裔,叫蕭承祚(號廣德),是我們的入川始祖。三百多年前,蕭承祚吳婆太夫婦,帶著四個未成年(最大11歲、最小僅1歲)的兒子(蕭曰興、曰彩、曰昆、曰立,后人尊稱為“四大房”),告別廣東,歷經二十年的千辛萬苦、長途步行跋涉、輾轉近萬里,于1721年的雍正年間先在中江縣艱苦度日。”講述著祖先的辛酸、艱難,蕭榮隆感嘆不已。

“廣德公一路打短工,勞累成疾,途中在一個小地名叫大圍山的地方病故。其妻帶著四個孩子,繼續翻山越嶺,向四川進發。”

在中江縣落腳后,租下田地,熬更守夜,一家人勉強能糊口。“連續十五年的晝夜忙碌、開荒拓地、農商兼顧,積累起了一筆血汗錢,就買下現在的黎曙鎮澗漕河兩岸幾百畝的田土,定居落業。”生活穩定下來后,四兄弟馬上沿路返回,將大圍山的父親墳墓,遷到了黎曙,后裔年年祭祀,不忘感恩。

“老祖宗千辛萬苦,徒步四省,從廣東—江西—湖南,最后到四川。”說這話的,是蕭作澤,蕭氏宗親會現任會長。“老祖宗一路跋涉,一路彈棉花,掙錢養家。無論怎么艱難,家和家人,始終在一起。后來日子好了,老祖宗就出錢辦學,創辦了廣德小學,就是現在的黎曙小學的前身。廣德學校有21人捐資助學,以無息借貸等方式幫濟貧困,勉勵宗親勤奮讀書,讓廣大家族感恩不盡。”

創業的艱辛、親人之間的不離不棄,以及對教育、讀書的重視,后來體現在了蕭家的家規里,“忠孝傳家遠,讀書繼世長。”

22條家規

“孝父母、睦兄弟”懲惡揚善

仔細查閱蕭氏族人提供的古籍,發現蕭氏家規一共22條、3946字,其中包括家訓十二條:“睦兄弟”、“嚴教訓”、“尚節儉”、“勤職業”、“崇正學”、“慎交游”、“護祠堂”、“睦鄰里”等等;之外族規十二條,內容是懲惡揚善,包括戒忤逆、戒賭博、戒盜竊等。

22條家規中,第一條就是“孝父母”。“生我者,父母也……所以孝順父母,為人生之第一事……是故禍莫大于喪心,而罪莫大于不孝……愿我闔族,人人孝順父母,無論家貧家富,俱可隨分自盡,承歡膝下,事事務得乎親心,期人人共勉為孝子。

什么是兄弟之情?蕭氏家規有如下敘述:“睦兄弟。兄弟與我同氣分形,如手如足。我有手足,難分左分右,總屬一體……”

對于后人們的事業態度,蕭氏家規也有明文“規定”,要“勤職業”。“士農工商,各有其業。職業不勤,百事無成,深可慨也……今勸我族人,各職其職,業其業期,以殷勤為本,不至荒廢。”

蕭氏家規,還要求所有的后人們,處理好鄰里關系,要“睦鄰里”,與鄰居和睦相處、相互扶持。

“居之有鄰,與吾有相依之義……守望相助,疾病相扶持,以敦親睦之義也。愿我族人,最宜體之。”

蕭鵬是蕭氏家族最年輕的一代,對于文言文的蕭氏家規,還不能完全理解。“我聽了祖爺爺給我們講的蕭家歷史,我自己很為蕭家人感到自豪。雖然我還有很多地方不懂,但是我知道祖訓上面的忠和孝,忠就是忠誠、忠實,不能有欺騙,孝就是要孝敬、孝順。”

族人們說,謹記家規,蕭氏家族中孝老尊賢已蔚然成風。