湖南常德——這座小城之于張?zhí)m最初的印象,是大學(xué)招生手冊上的一張照片。這張照片里,湖南文理學(xué)院的圖書館靜謐安詳,垂柳環(huán)繞的湖泊波光粼粼,這吸引了她。正是在這座小城讀書期間,這位來自岳陽的姑娘遇到了改變她一生的常德絲弦。

張?zhí)m一直夢想研習(xí)中國傳統(tǒng)音樂,殊不知正是她在校期間的這一追求,使得命運(yùn)引領(lǐng)她踏上了守護(hù)國家冷門文化瑰寶——常德絲弦的終身征程。

大二時的一場地方音樂節(jié)上,她首次聆聽到了常德絲弦。“當(dāng)時不知其名,但那婉轉(zhuǎn)起伏的旋律,字里行間對故土的深情,讓我瞬間脊背發(fā)麻”,35歲的張?zhí)m回憶。

張?zhí)m(左二)參演常德絲弦曲目。

這個偶然發(fā)現(xiàn)永遠(yuǎn)改變了她的生命軌跡。不久后,在一場歌唱比賽中,常德絲弦國家級傳承人諶曉輝發(fā)現(xiàn)了這位年輕人的天賦與熱忱,認(rèn)定她能將這門古老藝術(shù)薪火相傳。在諶曉輝的指導(dǎo)下,張?zhí)m迅速成長為常德絲弦的新銳表演者,走上了國內(nèi)外的舞臺。

誕生于明末的常德絲弦,是一種集唱腔(需用常德方言演繹)、器樂伴奏(需用常德方言演繹)于一體的民間藝術(shù),2006年被列入國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。“絲弦”之名源于琵琶、二胡、三弦等絲質(zhì)弦樂器, 在豐富的故事敘述背后交織出細(xì)膩和聲。

與正規(guī)的音樂學(xué)院培訓(xùn)方式不同,常德絲弦是通過當(dāng)?shù)胤窖缘闹苯涌趥餍氖趤韨鞒械摹F淝慷嘀v述自然風(fēng)物、民間傳說與市井生活,旋律雋永悠揚(yáng)。

張?zhí)m的學(xué)藝之路充滿坎坷。“諶老師傳授我,想唱好必須先掌握常德方言。對于我這種外地人來講,確實(shí)是個挑戰(zhàn)。我苦練五年方言演唱,直到本地人聽到我的發(fā)音也覺得我是常德人。”張?zhí)m笑稱。

常德絲弦經(jīng)典曲目表演。

“回望來路辛苦,但每秒都值得。”畢業(yè)后成為教師的張?zhí)m,身在校園,心仍在常德絲竹。2015年,她重返諶曉輝門下,開始在武陵區(qū)文化館工作。

她與團(tuán)隊將常德絲弦?guī)胄@、養(yǎng)老院,甚至改編為廣場舞的配樂。這份執(zhí)著帶她走出常德。張?zhí)m曾在舉國知名的大型慶典上登臺演出,甚至還走出國門展演。

2024年在韓國巡演時,盡管當(dāng)?shù)赜^眾不懂方言,仍被旋律征服。“當(dāng)鏡頭與閃光燈亮起,我意識到絲弦能超越語言與國界。”張?zhí)m回憶起那一幕,眼中泛光。

“隨后我意識到,常德絲弦不受語言和地域限制。它能夠跨越一切障礙。” 張?zhí)m說,今年8月,她將在日本舉辦的世博會上亮相,屆時將常德絲弦之美再次呈現(xiàn)在國際舞臺上。

張?zhí)m不僅致力于常德絲弦傳統(tǒng)表演形式的傳承,也在思考如何將它與現(xiàn)代潮流相融合。她認(rèn)為,將常德絲弦融入流行元素、說唱風(fēng)格乃至用動畫呈現(xiàn),可以吸引更多年輕觀眾。她和同事們將這種藝術(shù)形式帶到了熱門旅游景點(diǎn),邀請觀眾近身體驗。

“常德絲弦擁有100多種曲調(diào),融合了江浙地區(qū)的傳統(tǒng)音樂風(fēng)格和常德本地民間音樂。” 72歲的諶曉輝介紹。

諶曉輝(中)指導(dǎo)兩名國際學(xué)生表演常德絲弦。

諶曉輝從17歲開始學(xué)習(xí)這一藝術(shù)形式。她的第一位老師是盲人藝術(shù)家戴望本,正是戴恩師扶助她成長為一名常德絲弦表演者。

“每天清晨,我會早早起床幫他燒煤、燒水、煮茶,”諶曉輝回憶,“我們師徒二人常坐在一起靜靜練習(xí)。他拉二胡,我跟著唱,逐句逐字地模仿。起初我學(xué)得不多,只有幾首傳統(tǒng)曲目和一些短調(diào)。”

諶曉輝還學(xué)習(xí)了傳統(tǒng)樂器,但其學(xué)習(xí)核心始終是掌握演唱技巧。“這絕非易事。全是現(xiàn)場表演——沒有假唱,沒有預(yù)錄伴奏。你必須真彈真唱。”

20世紀(jì)70年代以后,常德絲弦面臨衰落。曲藝人創(chuàng)作受兒歌和童謠啟發(fā)的新作品,為傳統(tǒng)注入新活力。觀眾很是喜愛這些新作,贏得了地方乃至全國的贊譽(yù)。

20世紀(jì)80至90年代,常德絲弦迎來復(fù)興。“與其他表演不同,我們的演出講述故事。我們演繹本地傳說和民間故事,賦予藝術(shù)深度,引起觀眾共鳴。” 諶曉輝說。

另一位常德絲弦國家級非遺傳承人朱曉玲同樣關(guān)注這一藝術(shù)形式的過去與未來。從藝數(shù)十年,57歲的朱曉玲見證了它的發(fā)展與演變。

朱曉玲說,“常德絲弦原是文人雅士的消遣——源于朋友聚會時即興賦詩、誦詞、唱歌的場合。但像許多傳統(tǒng)一樣,它曾面臨湮沒無聞的風(fēng)險,與現(xiàn)代觀眾脫節(jié)。我知道必須創(chuàng)新,但藝術(shù)的核心必得保留。”

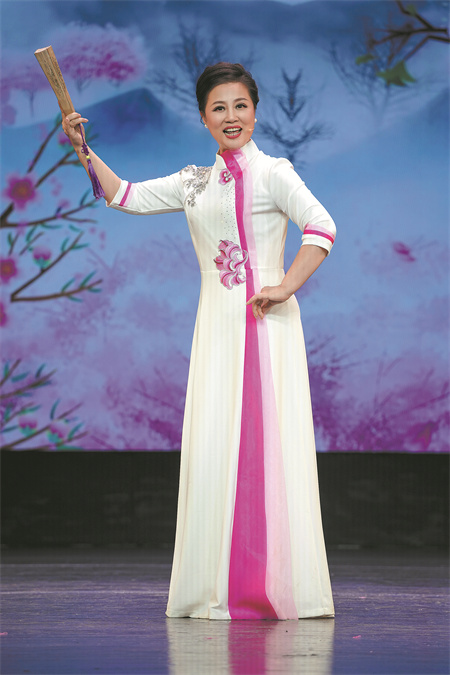

朱曉玲正在表演常德絲弦曲目。

朱曉玲一直倡導(dǎo)“活態(tài)傳承”理念,即非物質(zhì)文化遺產(chǎn)必須與時俱進(jìn),同時保持大眾可接觸性,而非僅限于小眾領(lǐng)域。

“傳統(tǒng)要存活,必須擁有廣泛吸引力,如果大眾不接受,它就會成為博物館的文物。” 朱曉玲說.

多年來,朱曉玲曾在海外演出,比如2010年在巴黎,向更廣泛的觀眾介紹這一藝術(shù)形式,并致力于培養(yǎng)年輕一代對常德絲竹的興趣。

2013年,她在常德一所小學(xué)的授課經(jīng)歷最令她難忘。“當(dāng)我第一次向孩子們介紹這門藝術(shù)時,他們充滿質(zhì)疑。”

“外界總問,‘他們都沉迷流行文化。誰會想學(xué)常德絲弦?’但我這樣答復(fù)他們:‘不試試怎么知道?’”

朱曉玲的第一堂課并未教唱,而是分享常德絲弦的歷史,用兒童友好的方式講故事,激發(fā)他們的興趣。

于是課堂收尾時,有意思的事情發(fā)生了。“我去接水時,以為孩子們會跑去玩。但他們圍住我,遞來書本和紙要簽名。我感覺像明星一樣。那一刻,我意識到這種傳統(tǒng)能以意想不到的方式連接年輕人。”

《中國日報》7月26-27日第10版截圖。

(中國日報 陳楠 何純 編譯 朱友芳 張鈺欣)