1.走過肖邦,在普魯斯特那里轉個彎就到

這次有機會到巴黎,我抽了一個多小時跑去拉雪茲神父公墓(Cimetière du Père-Lachaise)看一看。這座公墓對我們中國人來說比較陌生,但里邊的一處紀念遺址很多人或許在課本上讀到過,那就是巴黎公社社員墻(Mur des Fédérés)。

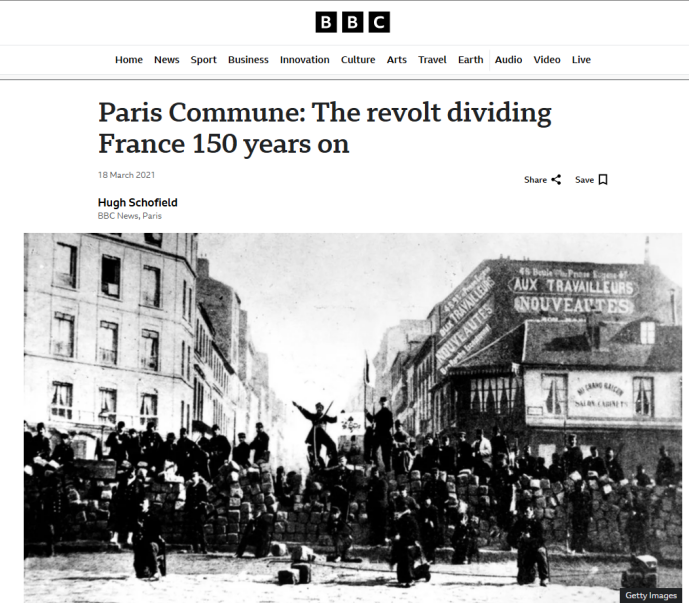

沒錯,作為人類歷史上第一個無產階級政權,巴黎公社于1871年迅速成立又迅速失敗,最后一批社員就是在這堵墻前被槍殺并埋葬。

公社社員墻位于整個園區的最東面偏南,公墓離地鐵站最近的門又設在最西邊,使得進門來到這里有著無限條路徑,沿途可以把一些著名的歷史人物串起來。

如果選擇最短路線,沿著曲折的小路向東,就會經過植物學家喬治·居維葉(George Cuvier)的墓,這位是法國乃至整個歐洲古生物學的奠基人,跟化石打交道的同學們都能在課本上見到他。

如果選擇進入園區一路向東,碰到墻再往右轉,會經過諾貝爾文學獎得主馬塞爾·普魯斯特(Marcel Proust)長眠之地。他的《追憶似水年華》代代相傳。

如果先往南再往東,則會經過作曲家弗里德里克·肖邦(Frédéric Chopin)的墓。這位波蘭流亡鋼琴家對自己的祖國愛得深沉,死后人們按照他的遺囑把他的心臟埋在華沙,遺體則長眠在這里。

這座墓園里的名人實在太多了,多到公墓管理方特意出了本書介紹這些名人的生平,先把最有名的五百人列出來,剩下的名人以歐洲人常見的舒緩節奏慢慢整理。走過上百座墓葬,最終會在園區東面抵達公社社員墻,那個在共產主義者心中神圣的地方。

公社社員墻遠非這趟旅途的終點。鮮花簇擁的高墻對面,是幾代法共領導人的墓地,看來他們更愿意和自己的前輩同志們長眠在一起。再往左拐過去,則是二戰中法國反抗組織的英雄墓地,旁邊還立了骷髏主題的雕塑,一位游客跟我解釋說這是法國藝術家的一項傳統,雕塑象征死亡的骷髏,以解構人們對于死亡的恐懼。

把公社社員和二戰反抗的英雄放在一起,法國人還是蠻拎得清的。

2.六千VS三百萬

公墓管理員維羅妮卡(Veronique)看起來特別年輕,也不過三四十歲的感覺,但她自豪地說自己在拉雪茲神父公墓已經服務了26年。在過去26年間,這座公墓的每一個角落、每一處細節、發生的每一件事她都記得。

“這個地方獻花的人很多”,她得知我是特意來尋找公社社員墻時,表現得略微興奮又淡然:“尤其是每年快到五月份勞動者節日的時候,很多人會來到這里寄托他們的哀思。”她還翻出了一張略卷毛邊的公墓內部地圖,給我一點一點指公社社員墻的位置。

剛才那幾條路線就是她幫忙設計的,作為一位對自己的園區負責任的管理員,她很希望游客能夠在這里感受到歷史的溫度。

21歲的(Nans Barroso)和他的母親一起來公墓散步,正值少年的小伙看起來充滿活力、洋溢著年輕人特有的氣息。他知道自己國家歷史上曾經有過巴黎公社,但對細節的了解很顯然不如他的母親多。

“我們的歷史更多教的是兩次世界大戰和二戰后的世界,”他母親表示巴黎公社的歷史其實都學過,但論重要程度還是比不上這些波及全世界的大戰。

“他們值得紀念,但重要程度沒那么高”也是很多法國人的看法。不過對此筆者持保留意見。巴黎公社確實只存在于巴黎一處,影響的也只是法國,但作為對共產主義理論的首次實踐,其對全人類的影響不可低估。在公社存在的72天里,整個巴黎秩序井然,完全沒有戰爭期間經常出現的有組織洗劫等現象,這雄辯地證明了,沒有資本家和貴族,無權無勢的普通人一樣可以管理好這個社會。

公社采取了成年男子普選制,這當然和后世相比有很大的進步空間,但與當時歐洲各國對選舉權設置的高財產資格線相比,已經甩后者幾條街了。

公社管理者甚至展現出了遠高于他們對手的道德自律水平。公社管理者的年工資最高不得超過六千法郎,這在當時就是個熟練工人的水平,而在他們之前的拿破侖三世和后來覆滅公社的阿道夫·梯也爾(Adolphe Thiers)的年薪都是三百萬法郎。

也難怪法國人對巴黎公社未必贊同,卻普遍尊敬。法國人的歷史課本上提到巴黎公社并不多,但社員墻下長年不斷的鮮花是他們對此態度的最好注腳。

3.“革命老區”法國,戰斗力爆棚

公社社員墻是一個半世紀前那些先驅者們就義的地方,他們最后戰斗并堅守的陣地另有其地,那就是蒙特馬特(Montmartre)高地。這里幾乎是全巴黎最高的地方,登上去可以俯瞰整座城市。

1871年,面對從凡爾賽突入巴黎的軍隊,巴黎公社的國民自衛軍正是在這里存放了最后一批大炮,做了堅守和捍衛政權的最后努力。巴黎公社失敗后,這里建起了一座圣心大教堂(Sacré-C?ur Basilica),建造者們宣稱其目的是“寬恕那些暴徒并為他們贖罪”。

某種意義上,巴黎公社本身就是法國階級矛盾激化的產物,一個半世紀前的法國當權者只是用強硬手段把不滿的聲音鎮壓下去而已,根本沒能解決這些矛盾。巴黎公社后的法國是背負著這些矛盾沉重前行,矛盾不斷發酵,自然難以取得長治久安的效果。即使在第一次世界大戰期間,法國國內依然罷工和抗議不斷,幾乎讓法國輸掉大戰。冷戰期間法國學生鬧得最兇,前幾年黃背心運動更是讓法國頻頻登上媒體頭條。所以在社交媒體上,法國被冠以“革命老區”的名號,我在想,法國人民動不動就上街,這是不是繼承了巴黎公社的部分傳統。

2021年,在巴黎公社150周年之際,英國BBC的一篇報道指出“巴黎公社一個半世紀之后,法國依然嚴重分裂著。”今天的法國一邊面臨著右翼的勢力越來越大,一邊有著來自各方的糾偏努力。

巴黎的路易斯·米歇爾廣場(The Place Louise Michel),得名于巴黎公社的一位女社員路易斯·米歇爾。

米歇爾在巴黎公社是十分活躍的領袖,親自拿槍進街壘,后來被俘上了法庭,發表的辯護詞在法語中屬于經典之作,甚至被選入一些法語寫作的教材。米歇爾廣場與圣心大教堂緊鄰,倒也代表了法國人對歷史的一種態度:過去的就過去了,犧牲者都是值得紀念的,功過留給后人評說。

今天米歇爾廣場上游人如織,是巴黎市民在工作之余游玩休憩的上好去處。如果當年的公社社員們能看到這一幕,或許也能含笑于地下吧。

(張周項)