編者按:1981年,龍安志(Laurence Brahm)以大學交換生的身份第一次從美國來到中國,此后近40年的時間里他一直在中國生活和工作,他是律師、作家,同時也是喜馬拉雅共識機構創始人和中國與全球化研究中心高級國際研究員。他講述了他自己的故事,以及中國改革開放40年的發展歷程。

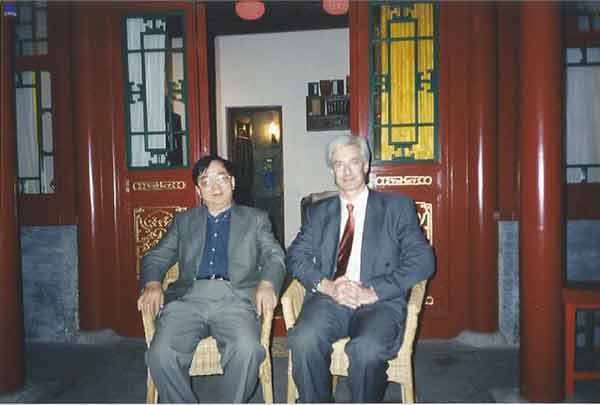

自2018年5月24日起,中國日報網每周四刊發一篇連載文章,講述龍安志眼中過去40年中國發生的巨變,從11月起,將每周于周二、周四各刊發一篇。敬請關注。 作者(右)和時任國務院發展研究中心副主任李劍閣 [龍安志供圖]

我重新思考了一下。

從局內人的角度來看,中國的大規模改革已經完成。國有企業穩步轉型為全球性的跨國公司,中國成功加入世貿組織(WTO),這為中國發展市場經濟描繪了不可逆轉的路線圖。同時,中國不可避免地融入全球經濟一體化的浪潮。

中國找到了自己的發展路徑,并決心堅定不移地走下去。西方媒體繼續談論中國的經濟改革。但在局內人看來,這已經不再是一個問題。這場大規模的結構改造已經完成。匯率和利率問題將繼續吸引媒體的關注。西方政治家也會把目光投向這些問題。中國將會讓人民幣升值還是貶值?這些都是技術問題,不是真正的改革。

于我而言,最重要的問題是:中國的領導人是否會確立正確的社會價值觀,使其經濟成就持續下去?

不論是否經歷過通貨膨脹、1997年金融危機或國有企業改革,中國都已經向世界證明,在華盛頓宣揚的強硬新自由主義道路之外,還有一條可行的發展路徑。南亞、非洲和拉丁美洲的新興經濟體都投來關切的目光,它們目不轉睛地觀察著這場中國試驗。

中國根據自己的社會需求和條件,開出了自己的經濟發展“配方”,它不同于西方國家寫就的經典經濟發展公式。中國經濟取得成功,這證明那些西方公式有其局限性,當今世界存在許多不同的發展路徑。不過,無論國家或制度有何不同,隨著時間的推移,一項挑戰的解決方案常常會引發另一項挑戰。上世紀80年代和90年代,中國努力推動工業現代化、創造就業崗位、增加出口、提高人民群眾的生活水平。然而,改革成功后,環境保護以及文化保護和認同的問題出現了。這將成為中國必須面對的新挑戰,中國也將找到新的解決方案。

在快速增加與發展的泡沫中,必須頭腦冷靜地提出一個問題:中國的經濟成就會延續下去嗎?

我想起了1992年在北京市郊一個鄉村倉庫里發現的那些破碎的屏風。每一面屏風上都用漢字刻下了一種中華傳統價值觀,比如尊重、同情等等。可是,據說那個村莊很快會被推平,用于一個豪華別墅房地產開發項目。刻在屏風上的那些漢字突然在我的腦海里變得清晰、重要起來,因為它們必須得到完好的保存,作為中國未來社會價值觀的根基。

我開始回想當初是什么把我帶到中國的。

是將佛教、道教和儒教原則兼收并蓄的中國哲學嗎?這些思想派系把生命看作人與自然的有機整體。這一古老的“配方”似乎可以應用于當代社會。我有很多商界、學術界和新聞界的朋友,他們起初是對這種別具一格的生活方式感興趣,后來紛紛學習了中文,最終移居中國。

我想知道中國的傳統價值觀是否還“活著”,是否在一定程度上融入了中國的少數民族群體?這聽起來可能有點奇怪,但我們今天所認為的某些中國漢族文化實際上來自蒙古族、滿族、藏族或其他民族。這些民族曾在歷史上某個時期統治過中國的大片疆域。

很少有人意識到,來自南亞、中亞和北亞的民族群體對我們今天所認為的中國文化的演變產生了多大的影響。這些影響往往來自遙遠的地方,代表了這些曾在不同時期、不同朝代統治過中國的民族群體的審美情趣。

因此,隨著傳統的逝去,某些核心價值觀可能仍然留存在它們出現的地方。很快,我就有機會去中國西部看看,去那里一探究竟。

(編譯:諶融)

相關文章